町家Machiya

- TOP

- 町家

「はんなり」を表現したホテル

THE HIRAMATSU 京都は、明治時代に建てられた京町家を解体し

使える建材は出来るだけ残して再構築をしたホテルです。

館内のあちこちで120年以上の歴史を感じることができるホテルから

「町家」についてご紹介します。

日本の平面構成とは...?

総合監修を務めた数寄屋大工棟梁 中村義明氏に、日本の平面構成や京町家の再構築への想いなどを語っていただきました。

町家は奥が深い

ホテルにしては入り口が狭く、入ってすぐにありそうなフロントは見あたりません。

町家は日本各地にありますが、1950年以前に京都市内に建てられた木造家屋は、「京町家」と呼ばれています。

町家の間口が狭いことには、理由があります。間口の広さを基準に課せられる税金が決められた時代があり、その対策として間口を狭く奥が深い家屋、いわゆる「うなぎの寝床」になったそうです。

そして通りに面したエリアでは商売を、奥に行くにつれ作業場、住居…とプライベート感が高まっていくのも、町家の特徴です。

THE HIRAMATSU 京都は、中に入ると一見モダンに見えますが、1階部分や客室内も奥が深く、入り口から全貌が分からない町家の造りが残されています。

入って、曲がって、入って…そのたびに異なる表情を見せる流れは、絵巻物のように広がる「日本の平面構成」です。このように町家のディテールを活かすことで、京都でいう「はんなり(洗練されて上質で華やかな)」を表現したホテルになりました。

見えそうで見えない格子

町家と言えば「格子」が印象的。格子には種類があり、それぞれに意味があります。THE HIRAMATSU 京都の格子は、「なに格子」でしょうか。

格子を見れば、その町家が何をやっているかが分かったそうです。繊維関係は糸屋格子、酒屋さんは酒屋格子、お米屋さんは米屋格子…というように。

外からは中が適度に見え、中からは外が見やすくできていて、格子には程よくプライバシーを保てる利便性もあります。

THE HIRAMATSU 京都の格子は、「糸屋格子」です。

江戸時代には、呉服屋さんを営んでいました。格子から外の光を取り込み、隙間から着物の色や柄が鮮やかに見えていたことでしょう。

こちらの格子は状態が良かったので、当時のものをそのまま残しました。近くで見ると、長い年月大切に使われていたことが伝わってきます。

町家巡りをするなら

町家を見ながら散策するのも、京都のたのしみ方のひとつです。格子、犬矢来、虫籠窓、鍾馗さんなど、テーマを決めて歩いてみてはいかがでしょうか。

町家の外観で目に入るものには、それぞれに役割があります。

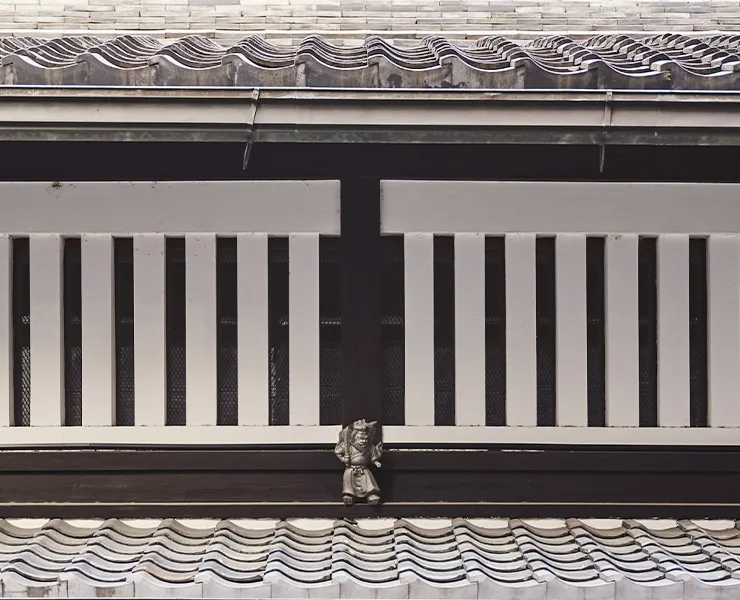

通り庇の上に見えるのは、「虫籠窓」。虫かごのように見えることが名前の由来で、2階部分に風と光を通しています。

「犬矢来」は京町家に見られる柵で、犬の放尿や泥はねなどから町家を守っています。

犬矢来と言えば割竹というイメージですが、最近では金属製も目にします。用途に似合わず見た目は風情があり、京町家と言えば思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

そして屋根の上に、瓦焼きの人形が乗っている町家もよく見かけます。こちらは「鍾馗さん」という、中国・道教系の民間信仰で祀られる神様です。

魔除けとして飾られ、少し怖い顔をしながら町家と住民を守ってくれています。

他にも、通り庇や一文字瓦など、町家の外観は役割を持ちながら美観を保っています。散策をしながら、町家にもご注目ください。

一つ目の

「入って、曲がって」の先に

ホテルの入り口を入ると、一つ目の、入って、曲がって…が現れます。曲がった先にある「表屋」は、どんな場所だったのでしょう。

表屋は商売をしていた場所で、この京町家は呉服屋さんでした。

当時はたくさんの反物が並び、店主とお客様が会話を弾ませていた様子がうかがえます。

窓際に腰掛けて往来の人を眺めながら、呉服屋さんの賑わいを思い浮かべてみるのも、この空間ならではです。

表屋部分は解体せずに、当時の状態を保存することができました。

もちろん、現行の建築基準法に適合させる方法で補強・構築をしていますので、安心してお過ごしになれます。

残念ながら、過去の改修で失われた柱や壁もありましたが、ホテル建築時にできる限り復元されました。

京町家を守りたいと思う職人さんたちの技術、工夫、発想、すべてがここに詰め込まれています。

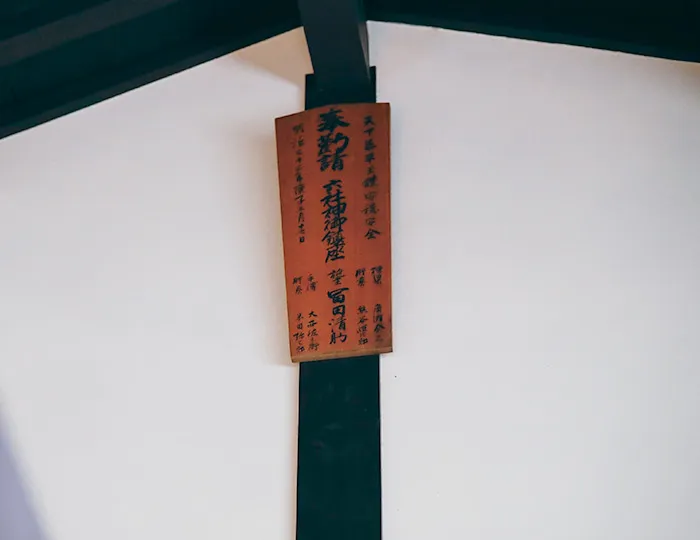

表屋ではぜひ、天井を見上げてください。

屋根の木組みは当時のままで、「奉上」の文字がある棟木も残されています。棟札も見つかり、明治32年~33年頃に建てられたことが分かりました。

そして、土間を思わせる三和土風に仕上げた床も、見どころのひとつです。

お出掛け前後のお時間など、ご滞在中にはこちらの表屋でもお過ごしください。

長い廊下は裏導線

太く長い梁と大黒柱のある廊下は「走り庭」と呼ばれる場所です。細長いこの空間は、お客様にはお見せしないバックヤードでした。

表屋の奥、今はラウンジとレストランがあるエリアは、主屋(居住スペース)だった場所です。主屋からも棟札が発見され、表屋と同じ頃に建てられたことが分かりました。

こちらの京町家は「表屋造り」という造りで、別々の建物である表屋と主屋を「玄関棟」が繋いでいます。表屋から奥に進むと、「繋いでいる場所」に気づくかもしれません。

その玄関棟の先にある長い廊下は「走り庭」です。「庭」が付きますが、表屋から裏庭へ抜ける通路として、また台所などにも使われていました。

太く長い梁や大黒柱もあり、今ではホテルの象徴的な場所のひとつになっています。

2階のエレベーターホールからはこの梁をすぐ近くで見ることができ、その存在感に驚かされます。

解体中には釜戸から出る煙を排出する格子や、水周りにある「井戸引き」が残されていることが分かり、当時あった場所に復元しました。

井戸引きは、腰ぐらいの高さにある横に長い部材です。水回りは柱の足元が腐食するため、柱脚を交換しやすいように設置されたそうです。

「井戸引きがある=水周りだった場所=台所だった」と想像できるのです。更に格子が煤で真っ黒になっていたので、釜戸があったことも推測されます。

走り庭では、下にも目線を向けてみてください。「一二三石」が施されています。小石を1個・2個・3個と寄せて散りばめた土間模様の技法で、修学院離宮の隣雲亭が知られています。

絶景は表から

見えないところに

町家に欠かせない「庭」。間口の狭い表通りから見えないところに、主のこだわりが隠れています。

町家は間口が狭く、暗いイメージがあります。これを解消する「庭」は、目でたのしむだけでなく、光や風を取り込む役割もあります。

THE HIRAMATSU 京都にも、庭が作られました。

玄関を入った先には石灯篭のある小さな坪庭、表屋の向こうには松の庭、奥へ進むと竹林の庭、そして一部の客室には、空中に浮かぶ箱庭があります。

松の庭と竹林の庭は、以前にも庭があった場所に作られました。

松の庭は表屋と割烹から見ることができます。

紀州青石を景色の中心に配したミヤジママツと、スギゴケに覆われた築山が雄大な景色を醸し出し、心地よい風が通り抜けます。

竹林の庭はダイニングと蔵の間にあり、竹の間に光が降りそそぐ様が美しいです。庭のアクセントには、この敷地にあった景石と、白川石の井筒が配されています。

お食事をしながら、ラウンジの座り心地良い椅子で寛ぎながら、庭を眺めて癒しのひとときをお過ごしください。

火災にも負けない蔵は

いつ建てられたもの?

1階の一番奥には、蔵があります。この蔵は明治32年より前からあることは分かっていますが、いつ建てられたかは不詳です。

京都は戦や火災などで焼けた家屋が多いと聞きますが、蔵は土壁が厚く、燃えずに長く残っているものがあるそうです。THE HIRAMATSU 京都の蔵は明治32年より前からあるとしか分かっていませんが、長い年月、京都の町を見守ってきたことは確かです。

残念ながら全体的に腐食が激しく、一部を再利用しての復元となりました。再利用されたのは、上部にある小扉、丁番などの金物、そして瓦です。

「京大仏瓦」と呼ばれる瓦には、作者の刻印が残っているものもありました。かつて三十三間堂付近に京都の大仏があり、その周辺で瓦制作をしていたようです。「今では製造されていない京大仏瓦を残したい」という職人さんの思いが込められた瓦が、今もこれからも蔵の屋根を守ります。

ホテルでは「くら」と名付け、ご宿泊のお客様がいつでもご利用になれる寛ぎのスペースにしました。天井が高く、窓からは竹林が見え、すぐそこに車が行き交う室町通があることを忘れるほど静かな空間です。ご滞在中にぜひお立ち寄りください。